滋賀県 高島市

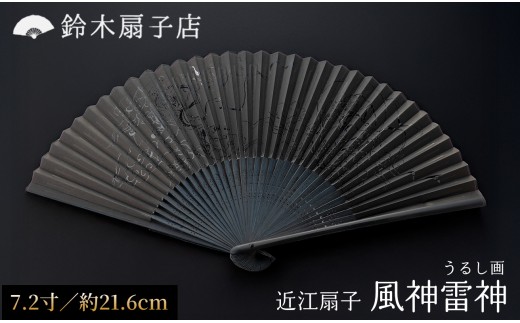

【L-531】鈴木扇子店 近江扇子 風神雷神(うるし画) 7.2寸(約21.6cm)[高島屋選定品]

寄附額:20,000円

返礼品の特徴

伝統美と躍動感が融合した、力強い風神雷神の漆画扇子。比良山系の山奥から流れ出し、朽木渓谷の名勝を刻みながら琵琶湖へと注ぐ安曇川。その流域に自生する竹を使い、300年の歴史を持つ「高島扇骨」は、滋賀県の伝統的工芸品として知られています。

風と雷を司る神々「風神」と「雷神」。その力強く躍動感あふれる姿を、漆画で表現した近江扇子です。

高島扇骨を使用し、滋賀県の伝統工芸の技が息づく逸品。丈夫で軽やかな使い心地に加え、美術品のような存在感を放ちます。

和の美を感じる贈り物としても、日常のひとときに風を添えるアイテムとしてもおすすめです。

【扇骨の歴史】

扇骨づくりは、安曇川流域に自生する竹を活用した竹工芸として始まりました。

平安末期、平敦盛の室・清照姫(またの名玉織姫)が剃髪し京の五条で扇子づくりを始めた頃、祐寛上人が安曇川沿岸にマダケを植えたという伝承も残っています。

江戸時代には、徳川五代将軍・綱吉の頃、新旭町太田の清水宗源の子・長谷川玄斉が水防と扇子づくりのために竹を植え、戸島忠兵衛が副業として扇骨業を始めました。

京都の仲買人に頼らず、自ら販路を開拓したとされています。

幕末には西万木に生まれた井保久吉が名古屋で扇骨加工技術を学び、甥の井保寿太郎が京都・大阪へ販路を広げ、欧州への輸出も実現。

昭和47年には「扇業300年祭」が開催され、伝統産業としての誇りと決意が新たにされました。

(提供)鈴木扇子店

返礼品詳細

- 配送

-

- 容量

-

【サイズ】

7.2寸(約21.6cm)/35間

【素 材】

親骨:竹(黒染め)

仲骨:竹(黒染め)

和紙張り加工

- 自治体での管理番号

-

T020L-531

ランキング

ランキング